|

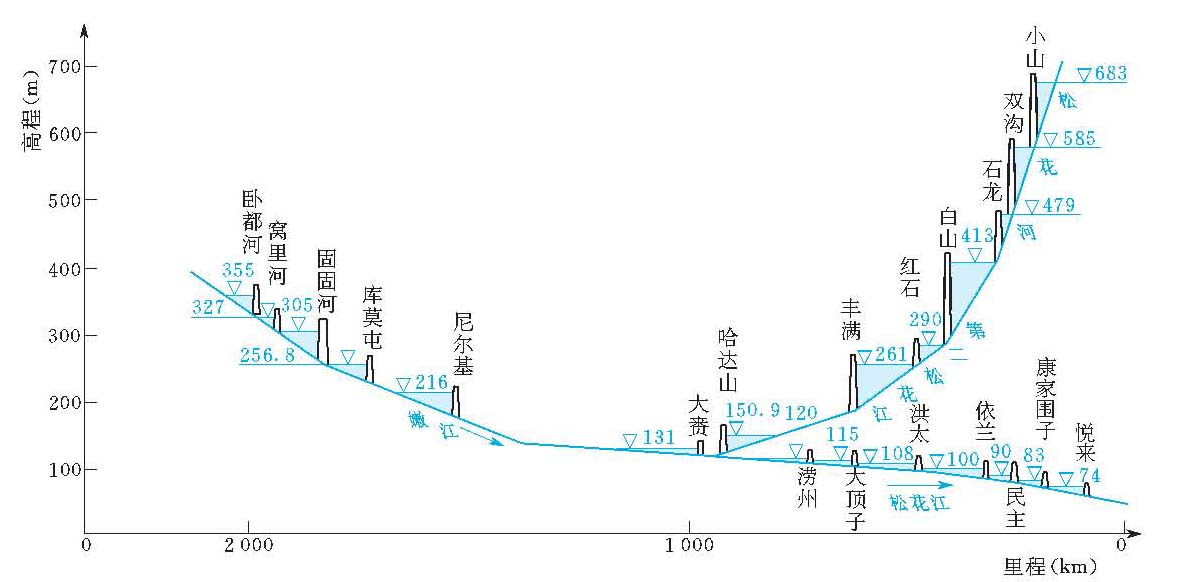

位于中国吉林省,在头道江、二道江支流漫江和松江河上,采取跨流域引水集中水能资源的开发方式,即在漫江建松山水库,提高水位,并通过隧洞将漫江径流引入松江河小山库区,建设小山(含三道松江河引水工程)、双沟、石龙等水电站,总装机510mW,多年平均年发电量8.4亿kW·h。石龙水电站以下,抚松县已建成的北江水电站装机12.8mW,多年平均年发电量0.45亿kW·h。 自然条件 松江河双沟坝址以上流域面积1 664km2,多年平均流量28m3/s。漫江松山坝址以上流域面积1 302km2,多年平均流量24.2m3/s,漫江和松江河呈深切V形峡谷,河谷曲折狭窄,比降大,为引水开发水资源提供了有利的地形条件。 工程地质 流域地处长白山的中低山区,具有广阔平坦玄武岩熔岩台地,构成该地区的基岩主要是侏罗系安山岩类岩石和第三、四系多层位的玄武岩。梯级水电站所处位置均属峡谷水库,库岸较陡峻,岸坡稳定,地下水水位多高于设计蓄水位,基本不存在水库永久渗漏问题。设计基本地震烈度为Ⅵ度。 开发方式 松江河至漫江跨流域引水开发方案的主要问题是没有改变漫江下游不利的开发条件,即洞挖量增加较多,电量损失较多。松江河与漫江单独开发方案共规划9个梯级,保证出力合计72.6mW,装机容量总计439mW,多年平均年发电量10.75亿kW·h。单独开发方案虽在资源利用方面较充分,但施工场地分散,经济指标不好,各站点装机容量小,不利于向电网输电。 河流开发方案的优选,主要是漫江、松江河跨流域引水开发方案与漫江、松江河单独开发方案的比较。与单独开发方案相比,跨流域引水的主要优点是省去3个梯级不建,综合投资减少,缩短4年建设工期,改善电能经济指标。漫江、松江河引水后,约80%的电能集中在小山、双沟电站,集中开发有利于向系统电网输电,减少水库淹没损失。从水能利用角度分析,单独开发方案从松山水库正常蓄水位711m到抚松电站尾水位442m的天然落差为269m,扣除发电洞水头和水库调节损失后的平均净水头为242.5m,而漫江、松江河引水方案的小山正常蓄水位683m到北江电站尾水位423m的天然落差为260m,平均净水头247m,较单独开发增加4.5m,故漫江、松江河引水方案在资源利用上更为充分。

松江河梯级水电站位置图

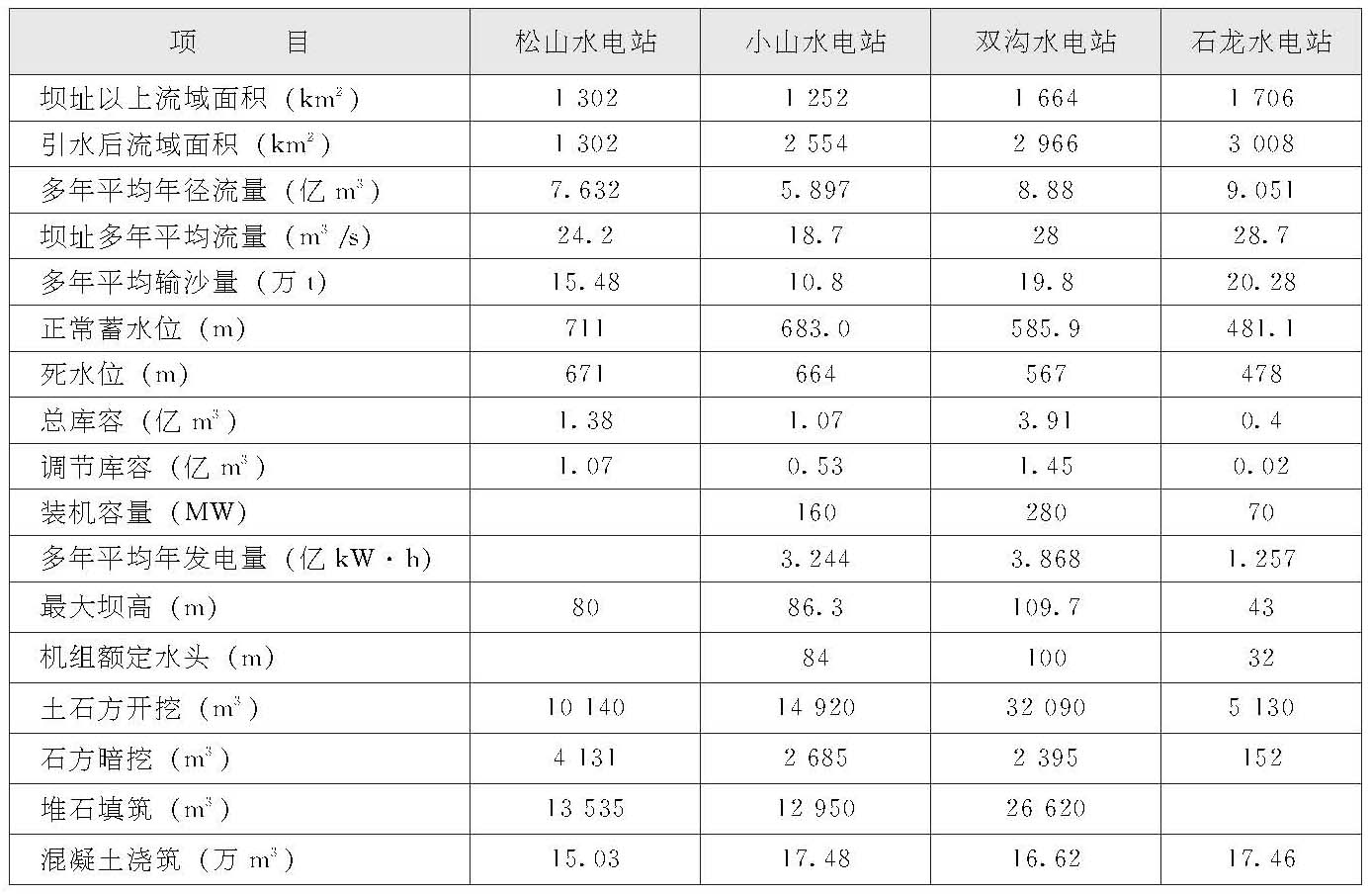

工程主要参数 工程主要参数见表。

松江河梯级水电站工程主要参数表

枢纽建筑物 松山、小山、双沟3个工程的枢纽布置相似,即由混凝土面板堆石坝、岸坡溢洪道、引水系统和发电厂房组成。混凝土面板堆石坝上游坝坡为1∶1.4,下游坝坡计入马道后为1∶1.48~1∶1.52。面板防渗结构厚0.7~0.3m,二级配混凝土设计标准:强度C30、抗冻F300、抗渗W8。坝顶宽8~10m,按互为反滤关系确定坝体材料分区。坝体填筑堆石以安山岩为主,部分为玄武岩。趾板建基于弱风化、抗冲蚀且稳定的安山岩和玄武岩基础上。岸坡溢洪道采用WES堰型,由弧形闸门控制泄流,陡槽侧墙为钢筋混凝土贴坡式衬砌或重力式混凝土挡墙,底板与侧墙分缝并锚固于基岩上,采用挑流消能。 松山引水隧洞长12.6km,进口高程659m,出口(松江河小山库区)高程660m,最大引用流量50m3/s,隧洞基本断面尺寸为5.9m×4.4m(宽×高)。小山水电站引水隧洞长1 245m,钢筋混凝土衬砌厚0.45m,圆形断面内径8.2m,阻抗式调压井内径21m,2条压力管道长175m,圆形断面内径5.7m,地面式厂房安装2台80mW水轮发电机组,利用河流弯段落差获得17m水头。双沟引水发电系统布置在左岸,隧洞长850m,断面为10.2m×11.9m(宽×高)方圆形,喷锚结构,调压井为阻抗式,直径21m,2条压力管道长280m,管径6.4m,地面式厂房安装2台140MW水轮发电机组,利用河流弯段落差获得14m水头。石龙水电站为混合式开发,枢纽由混凝土重力坝、引水隧洞、地面厂房及开关站组成。 工程建设 松江河梯级水电站施工次序为先小山、松山(含三道松江河)引水工程,后双沟、石龙的连续开发方案。第1期工程中小山水电站2台80mW机组已于1997年12月并网发电,施工期为4年。松山引水工程计划工期为5年6个月,为加快施工进度,洞线布设4个施工支洞,该引水工程于2002年6月下闸通水。 设计和施工单位 该梯级水电站由水利部东北勘测设计研究院设计。小山水电站由中国水利水电第一工程局、铁道部十八局施工。松山引水工程由中国水利水电第一工程局、中国水利水电第六工程局、铁道部十三局、铁道部十七局施工。

|