|

根据不同目标体存在电学性质(电阻率、电化学活动性、介电性、导磁性等)的差异,进行地质探查的一种地球物理勘探方法。电法勘探是利用仪器观测人工的或天然的电场或电磁场,研究介质的电性和变化规律,根据探测对象的电性差异,探测地下地质结构。 20世纪20年代,初步形成电法勘探的理论体系,并首先应用于矿产资源的探查。40年代应用到水文地质与工程地质调查。中国于20世纪50年代初开始在水利工程地质勘察中使用电法勘探。 电法勘探按方法原理,施测技术和场源的不同又分为多种分支。就水利工程而言,应用较多的电法勘探方法有:电测深法、大地电磁法、电剖面法、激发极化法、自然电场法、充电法、甚低频法等。 电测深法 利用岩层之间电阻率的差异,在地面按一定装置布置供电和测量电极,由供电电极供电,测量测量电极之间的电位差,以研究测点处地层电性垂向变化的一种电法勘探的总称。观测装置分对称四极、三极、偶极等数种,通常用的是对称四极装置,如图所示。

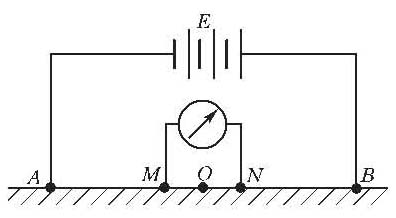

四极对称装置示意图

图中O为测点,A、B为供电电极,M、N为测量电极,A、B、M、N均对称于测点O布置,MN的距离宜小于或等于AB/3。电源E通过AB向大地供电。通过测量电极之间的电位差ΔV和供电电流I,可用下式计算视电阻率

式中,ρs为视电阻率,Ω·m;K为装置系数,与装置类型有关,对应于图中的对称四极装置:K=πAM·AN/MN。 一般测点附近某个范围内不是单一的均匀介质,而是多种不同电性介质形成的地质结构,测得的值不是某层的真电阻率,而是一个综合性的电阻率数值,称为视电阻率ρs。当地层为层状结构时,它决定于各地层电阻率、厚度和所用观测装置的极距。 电测深法工作时,测点O固定不动,大致按等比级数逐渐加大供电电极距AB进行视电阻率ρs的测量,并在大对数坐标纸上绘制ρs=f(AB/2)的函数曲线,即电测深曲线。根据电测深曲线的变化规律,可了解测点处地层沿垂向的电性变化,确定各层的电阻率、深度和厚度,并作出相应的地质解释。曲线的绘制和解释可用适当软件在计算机上进行。 电测深法主要用来探测产状比较平缓的层状目标岩体。如测定覆盖层厚度(基岩埋藏深度),风化层厚度,天然建筑材料储量和因断层引起地层的错位情况等。 大地电磁法 通过观测地壳中存在的天然大地电场与磁场的比值来研究和探测地下地质构造的一种方法。 由于电场和磁场是随时间同步变化的,所以它们的比值可以消除大地电磁场随时间变化这一因素的影响。根据工作布置不同,大地电磁法又分为大地电磁测深和大地电磁剖面两种方法。大地电磁法不需要工作基点和人工供电设备,具有工作迅速、勘探深度大的特点。是一种很有前途的水利水电工程地质勘探方法。 电剖面法 利用地质目的体之间电阻率的差异,在地面探查测线方向地质情况变化的方法,适宜于探测陡立的目标体。电极装置的形式与电测深法相同,但它是在AB、MN间距离和相对位置不变的情况下,整个观测装置沿选定的测线方向同步移动,逐点测量视电阻率ρs,并绘制成视电阻率剖面曲线进行解释,以研究沿测线某一深度电性的变化。 电剖面法按观测装置可分对称四极剖面、二极剖面、联合剖面、偶极剖面和中间梯度剖面等分支方法,它们对地质体的反映各有特点,应用的前提是在测线方向上不同地质体的电阻率有明显的差异。 电剖面法灵活多变,适应性较强,多用来探测基岩的起伏形态,圈定古河床位置和喀斯特分布范围,寻找断层破碎带等。 激发极化法 以研究目标体的激发极化效应为基础来进行地质调查和找矿的一种电探方法。激发极化法也分为测深和剖面两类,其观测装置的形式分别与电测深法、电剖面法相同,故在实际勘探工作中二者多结合起来进行,即在测量激发极化参数的同时也测量视电阻率。 时间域激发极化法基本的参数是视极化率(ηs),在一些地区找水时,也用衰减时(S)、激发比(J)和衰减度(D);频率域激发极化法的基本参数是视幅频率(Fs),又称视频散率(Ps)。 视极化率的测量方法是在A、B电极供电时测量M、N之间的电位差ΔV1(总场电位差),并在A、B电极供电中断后的某个瞬间测量M、N之间的电位差ΔV2(二次场电位差),则视极化率(ηs)为

衰减时(S)是指把断电瞬间测得的ΔV2定为100%,ΔV2衰减到某一预定比数(例如50%)所需要的时间。 激发比

衰减度

式中,

为二次场电位差在供电中断后t1~t2时间内的平均值。t1与t2的值应根据勘探目标的地质条件选定,以求得最佳勘探效果。一般取t1=0.25 s,t2=5.25 s。

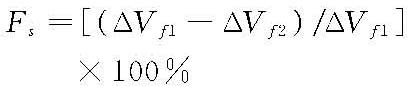

视幅频率

式中,ΔVf1、ΔVf2分别为场源频率在低频f1和高频f2时M、N之间的电位差。 测量和研究这些反映激发极化效应特性的参数,可用来进行岩溶洞穴调查、寻找断层破碎带、确定含水层位置以及分析水库渗漏途径等。 自然电场法 利用自然电场进行勘探的方法。自然电场是由地下的一些岩石或矿石,因氧化还原作用、地下水渗透作用、扩散作用和岩石颗粒的吸附作用等产生而形成的。工作时选一个电位稳定的基点N作为零电位,在各个观测点M测量它们与基点N之间天然存在的直流电位差,即各点的自然电位。绘制测区的等自然电位平面图或测线的自然电位剖面图,从中研究自然电场在测区和测线上的变化规律,达到地质勘探之目的(参见彩图ⅩⅥ—44)。

ⅩⅥ—44 地震勘探法探测覆盖层厚度及其物质组成 张建清摄

自然电场法在水利工程勘测中,主要是利用地下水流动时产生的过滤电场异常,圈定水库渗漏地段和喀斯特分布;测定地下水流向及在钻孔中抽水时的影响半径;寻找不同岩性的接触线等。 充电法 某些低电阻的地质体和高矿化度的地下水,相对于其周围岩体来说,可近似地看成理想导体,当它们在地表出露或被钻孔、坑道揭露时在出露处对其充电,并在地面观测电场的分布,可推断低阻地质体的形态和范围。充电法多用来测定地下水的流向、流速,也用以探查由低阻物质充填的溶洞的大致形态和追索地下暗河。 甚低频法 利用工作频率15~35 kHz的通信电台发射的甚低频电磁波作为场源的电法勘探方法。电磁波在低电阻地质体内因电磁感应产生二次电流,引起二次电磁场,在测区内用仪器观测总场的电场分量与磁场分量,通过它们的畸变区来查找水库渗漏地段、断层破碎带等。

|