|

古代调节运河用水的蓄水塘泊(参见彩图Ⅳ—5)。一般在山丘地区筑坝截蓄溪流,或在运河两岸利用湖泊洼地四周筑堤蓄积地面坡水和泉水,有时也自天然河流引水,设闸控制。运河水浅时放水入运;水大时放水入水柜,运河发生洪水时可泄洪水入水柜蓄存,待运河缺水时回注接济。

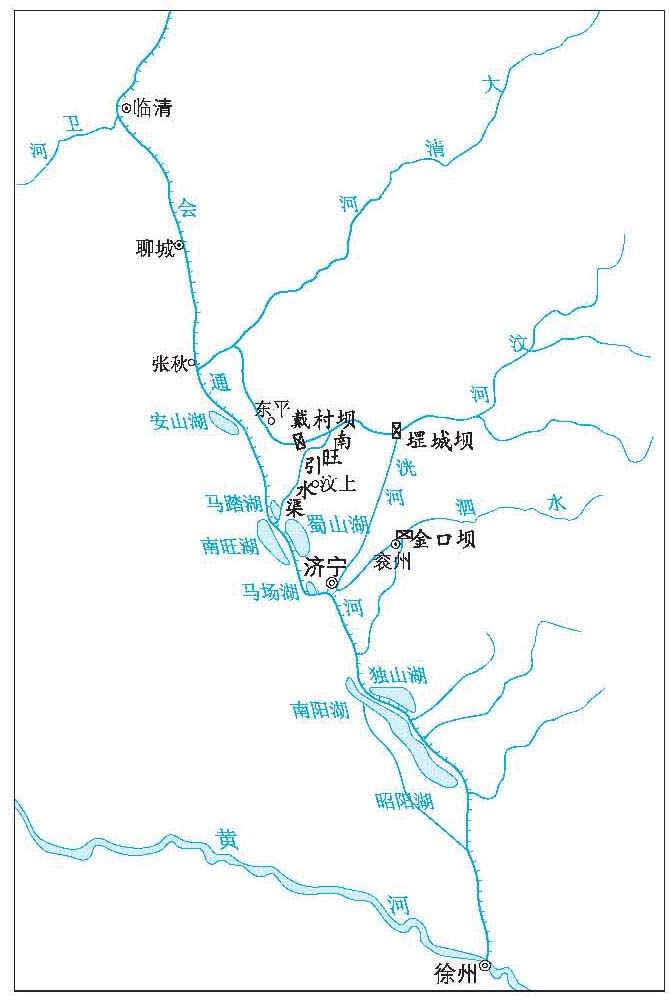

图1 京杭运河山东段的水柜位置图

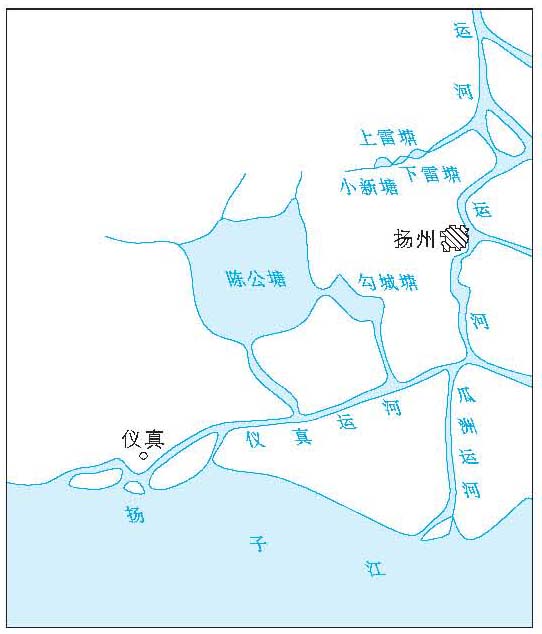

图2 扬州五塘示意图

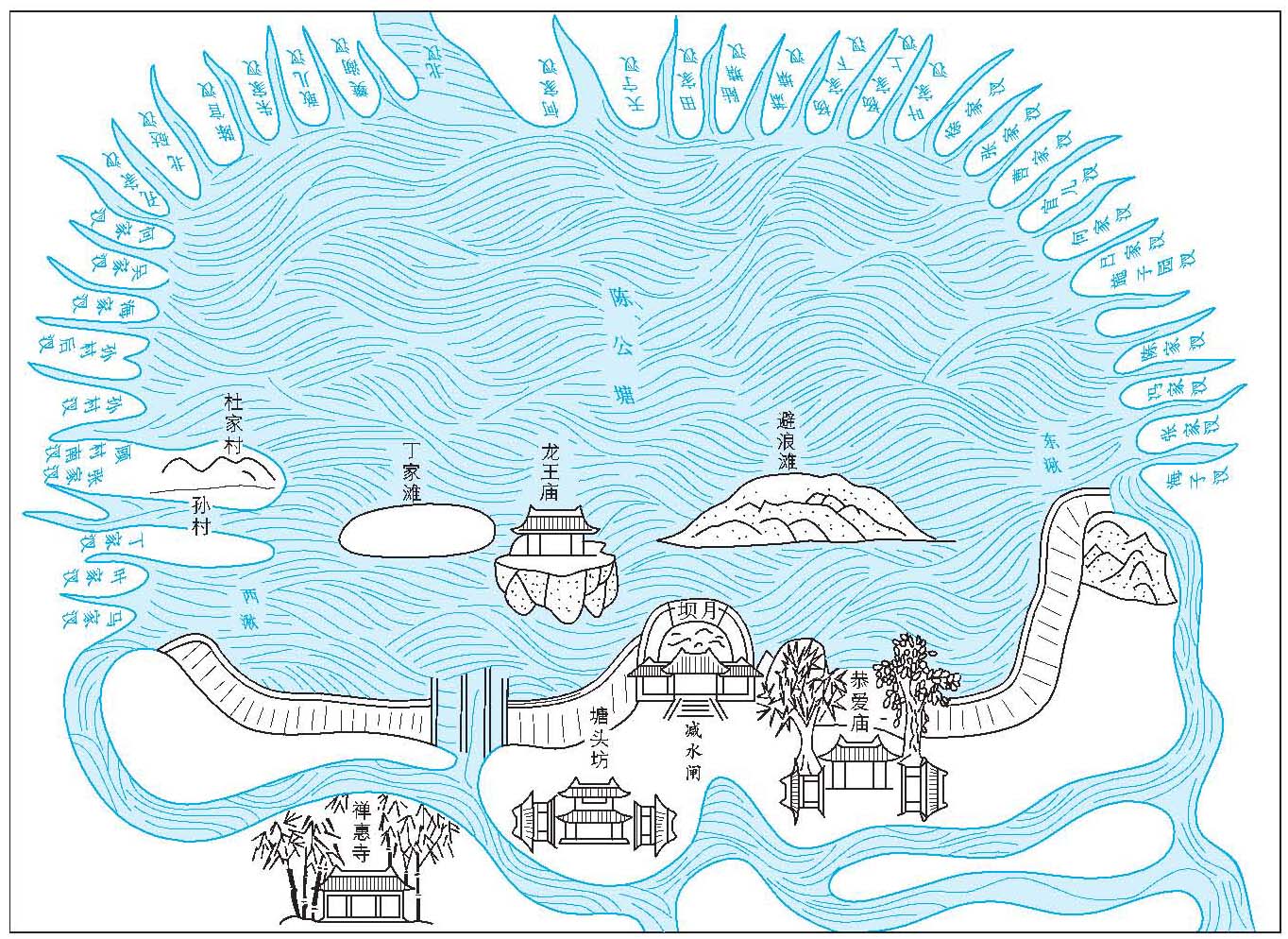

图3 明代陈公塘图(《仪征县志》)

Ⅳ—5 古运河骆马湖水柜 缪宜江摄

水柜记载始见于北宋。元丰二年(1079年)修清汴工程,引洛水为汴河的主要水源。为防备洛水不足,在引水渠南,今郑州、中牟一带建36座小型水库,即水柜,平时蓄水以备汴河缺水时济运(参见汴渠)。明代初年,整修京杭运河,在水源最困难的山东会通河段,把沿岸的南旺、马踏、蜀山、马场、安山诸湖作为水柜(图1),成为保障航运的有效措施。明末清初,独山湖(周围196里)、南阳湖(周围9里半)、昭阳湖(周围180里)、微山湖(周围180里)被当作一个规模宏大的济运水柜群,联合运用。这些水柜的维修管理、启闭蓄放都有严格的制度。 水柜之名虽出现于宋代,但应用时间要早得多。例如汉代的陈公塘、南北朝的练湖、隋唐始修的杭州西湖以及元代北京的瓮山泊(今昆明湖)等,虽没有水柜的名称,但就其济运的功能而言,也是水柜。其中,陈公塘和练湖作用始终很大,工程也著名。 陈公塘是典型的水柜,位于扬州和仪征间,相传为东汉末年陈登所建,灌田1 000余顷,后人“爱其功,敬其事”,又称爱敬陂。唐代一直把它和周围的勾城塘、上雷塘和下雷塘,作为扬州段运河主要水源。明代又有小新塘,合称扬州五塘(图2),它们构成了一个重要的水柜群,水运赖此沟通,有余水亦可用于灌溉。陈公塘周90里,东、北、西三面为山,南面为堤坝,长890余丈。明代有斗门(引水闸)1座,石

(溢流坝)1座,两端建东、西二湫(溢洪道),供水直通运河(图3)。陈公塘等水柜,水源不丰,以积雨水为主。自南宋始,塘区常被挤占垦殖,明后期更为严重。清雍正年间,蓄水量已不足以济运,后淮水大量涌入运河,这个水柜群淤废为田。

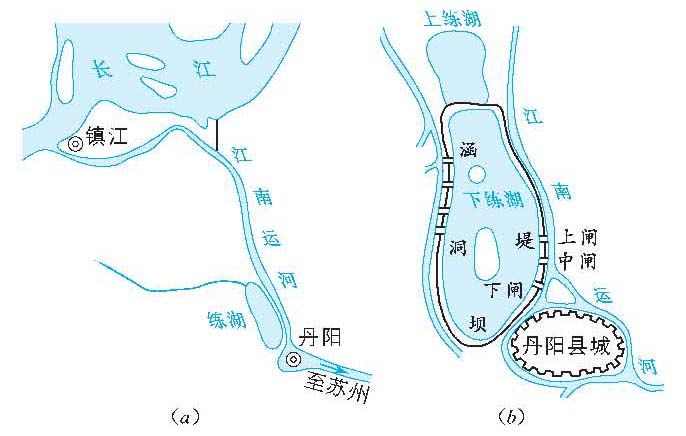

练湖也是一座著名的水柜,兼有灌溉和防洪效益,在江苏丹阳境内,又名练塘、曲阿后湖、丹阳湖。晋永兴年间(304~306年)陈敏占据江东时开凿(图4)。起初,用于灌溉。唐代开始对江南运河进行水量补给。宋代在入江口建京口闸,在常州方向建奔牛闸和吕城闸,中间是江南运河较高仰的一段,练湖是这段运河重要的水源,有“湖水放一寸,河水涨一尺”的作用。明、清时也以济运为主,有“七分济运,三分灌田”之说。练湖以西、北方向的山溪水为源,湖面积最大时周长120里。明清时环湖围堤40里,分上、下二湖,以中埂相隔。上下湖间和下湖与运河间有闸涵控制,还设有溢洪道1座。历代,练湖作为水柜具有重要作用,因此对它的维修与管理非常重视,斗门的启闭,湖堤的养护,湖水的调节运用,都有成规定制。湖禁极严,“盗决者罪比杀人”。元、明以后,淤积和围垦都很严重,逐渐变浅变狭,济运作用逐渐消失。中华人民共和国成立后,整治了湖周土地,建成练湖农场。

图4 练湖平面示意图 (a)练湖位置;(b)上练湖、下练湖与丹阳城关系图

|