|

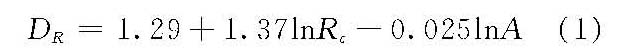

在一定时段内,通过沟道或河流某一断面的总输沙量与该断面以上流域总侵蚀量的比值。该值反映了从侵蚀源地到该断面的泥沙沿程输移及沉积的变化量。在上游面蚀、沟蚀、重力侵蚀和河道侵蚀可以估算的情况下,如能确定输移比值,就可预报流域产沙量,从而为流域规划的制定、治理措施配置以及沟道工程建设提供科学依据。 研究概况 输移比的概念是1950年布朗(Brown)为估算美国入河、入海的泥沙提出来的。其后有关学者相继进行研究,并各自取得一些成果,但目前尚无普遍适用的关系式。对流域整体而言,影响输移比的主要因素包括地质地貌、环境和人类活动等,如流域形状和沟道特征、地形和地面特征、地表组成物质的粒径与土壤结构、植被与土地利用等。但具体到某个特定流域,由于上述诸因素基本不变,降雨及径流泥沙因素就明显凸现出来。 研究方法与主要成果 计算输移比的核心是估算流域的总侵蚀量。基本方法是:当面蚀为主时可以应用坡面侵蚀产沙模型,如通用土壤流失方程等;当面蚀及沟蚀均显著时,流域总侵蚀为面蚀、沟蚀和河道侵蚀的线性迭加,或是用网格法来推算总侵蚀量。龚时炀认为:在黄河泥沙主要来源区的黄土丘陵沟壑区,多年平均泥沙输移比接近1.0。景可对地质地貌影响因素的分析,牟金泽等对无定河支流大理河的泥沙输移特点的分析,均验证了上述结论。牟金泽还求得输移比关系式为

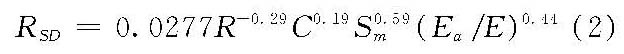

式中,DR为输移比;Rc为沟壑密度,km/km2;A为流域面积,hm2。 蔡强国等人分析研究了晋西北羊道小沟流域的输移比,在1963~1968年,输移比多年均值为0.97,年度输移比的范围为0.36~1.12;次降雨输移比的范围为0.36~1.85。次降雨输移比的回归方程式为

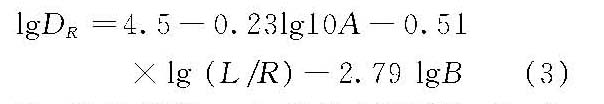

式中,RSD为输移比;R为降雨量,mm;C为径流系数;Sm为最大水流含沙量,kg/m3;Ea/E为无量纲雨型因子。 长江上游的泥沙输移比远小于1.0,最大为0.51,最小为0.1。除汉水以外,其余支流的输移比大多在0.3以下。珠江流域的泥沙输移比为0.39。 其他国家的学者求得的输移比一般在1/2~1/3,甚至更小。它随流域面积的-1/8~-1/5次幂而变化。美国全国范围内105个农业生产区的研究表明,输移比为总侵蚀量的0.1%~37.8%。皮斯特(Piest )等在美国艾奥瓦州垂诺(Treynor)附近的一个流域测量得泥沙输移比范围为0.01~5.54。在美国东南部的山麓地区还采用下式:

式中,DR为输移比;A为流域面积,km2;L/R为流域长高比;B为加权平均分叉比。卢森堡(Luxembour)在德国施隆德怀勒巴赫(Schrondweilerbach)流域的研究结果表明,冬季泥沙输移比为0.2~0.5,夏季泥沙输移比则为1.0~3.5。 输移比实质上是一个黑箱子概念。当流域作为一个时空分布系统时,其局限性就比较明显。因为它对系统中的种种过程既难以评价不同控制因素的精确影响,也不能预估由于流域治理后产生的变化。而概念性的流域产沙模型则能从物理成因或从机理上阐明流域系统内侵蚀—输移—沉积的各种过程,并能考虑它在系统中的时空变化与分布。

|