|

位于北江下游左的堤防,(参见彩图ⅩⅣ—45)是广州市防御西江和北江洪水的重要屏障,国家一级堤防。堤防区保护人口约450多万,耕地66.7万hm2,1998年GDP2200多亿元。大堤从北江支流大燕河左岸的骑背岭起,经大燕河河口清远市的石角镇,沿北江左岸而下,再经三水市的芦苞镇、三水市城区西南镇至南海市的狮山止,干堤全长63.34km,为减轻洪水对北江大堤压力和控制进入广州的流量,大堤设芦苞、西南两分洪闸,下接芦苞涌和西南涌两条分洪河道。大堤保护区是历史上洪水泛滥地区,除少部分丘陵台地外,绝大部分地面高程3~7m(珠江基面),常处于北江、西江常遇洪水位以下。

ⅩⅣ—45 广州北江大堤 孙树清摄

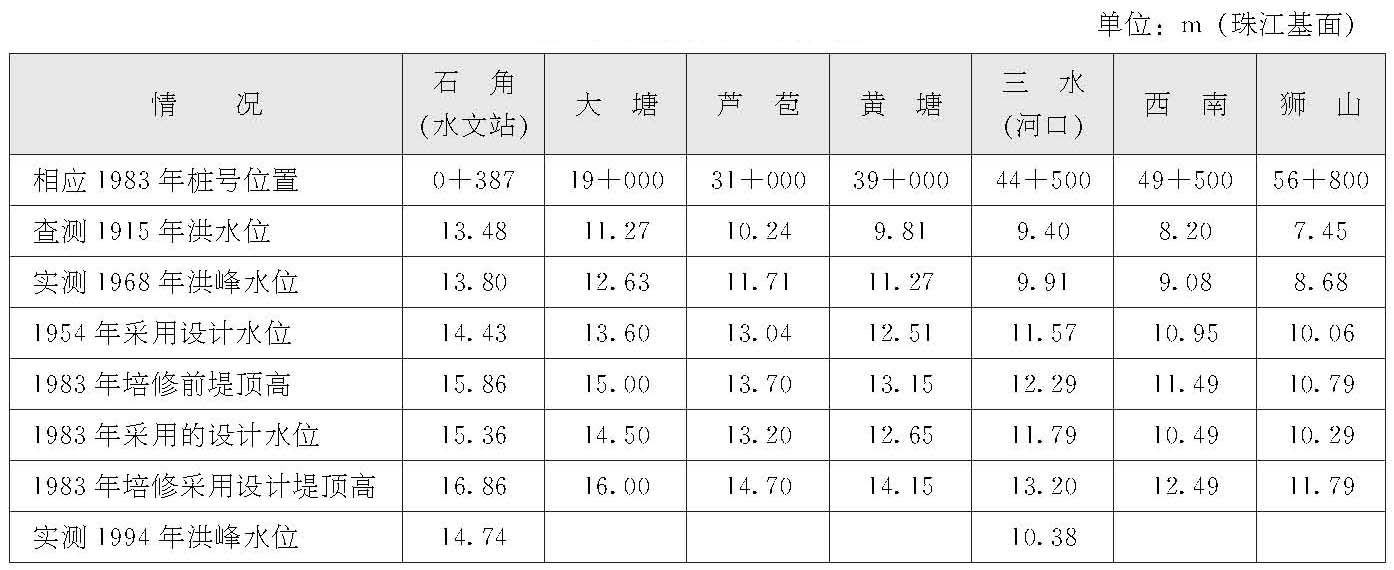

沿革 远在宋、明时期,这一带地域已开始筑堤防御洪潮。清远市的石角围(今北江大堤石角段)始建于明代,名为清平围。这些堤围至清初虽是分散未成为完整堤系,但已具一定规模,且其防护范围较广,关系到广州的防洪安全,清朝时由两广水师提督直接管辖。 北江大堤成为完整堤系之前,防洪能力甚低,在1915~1949年的35年间,有1915、1931、1947、1949年等4次大洪水严重决堤致灾。经历了1915年大洪水水淹广州后,于1924年建成芦苞水闸(旧闸),以节制北江洪水经芦苞涌入广州,水闸最大分洪流量1200m3/s。1954年12月,对从石角至狮山沿北江左岸的石角围、六合围、榕寨围、魁岗围、大良围、沙头围、量凿围等原是分散的堤围进行筑闸联围和全面整修加固,正式定名为北江大堤,并按防御1915年决堤洪水设计,石角站相应设计水位14.43m,堤顶超高0.5m,堤顶宽3m,提高7~11m,堤顶以下2.5m处设置宽为2m的戗台,戗台以上临水坡1∶2,以下为1∶3,背水坡为1∶3,工程于1955年2月竣工。为控制北江、西江洪水流经西南涌入侵广州,1957年建成西南水闸。北江大堤位置参见广州市防洪附图。1968年出现较大洪水以后,于1969~1972年对北江大堤第2次整修加固,设计防洪标准采用1915年部分归槽洪水,石角站安全设计流量18800m3/s,相应设计最高洪水位15.20m,堤顶宽扩至5m,堤顶超高仍为0.5m,并对部分堤身和堤基灌浆加固,以及对管涌、迎流顶冲的险段进行处理。

北江大堤设计水位特征值

培修加固 大堤虽经多次培修加固,但全堤线的超高和堤顶宽度不够,且有约30km长的堤基建在强透水层之上,堤基以及部分主流迫岸的堤段,每遇洪水,常出现管涌、冒沙和淘空堤脚崩坡等险情,为历年防汛抢险的重点。芦苞水闸稳定未能满足安全要求。1982年大洪水后,对大堤进行防洪能力鉴定,北江大堤在大力防守条件下,只达20年一遇防洪标准。按规定,广州防洪标准应在100年一遇以上,北江大堤的防洪能力与保护广州安全要求很不相称。1983~1987年对北江大堤进行第3次较大规模的培修加固,大堤防洪标准为100年一遇,石角站部分归槽设计洪峰流量18800m3/s,相应水位15.36m,各断面设计水位见附表。工程定为Ⅱ级,防震烈度I级。培修加固工程主要项目有:①加高培厚大堤堤身。按设计水面线进行加高培厚,堤顶宽由原来的5m扩至7~8m,个别堤段为砌石防浪墙,堤顶超高1.5m,背水坡1∶3;临水坡于堤顶以下3m处设一戗台,宽3m,上部边坡1∶2,以下边坡1∶3。②对26km强透水层堤基和16km迎流冲顶的险段,分别采用填沙(土)压渗、减压井、贴坡反滤排渗,黏土截水槽、高压定向喷射灌浆防渗墙、加固挑流丁坝群和抛、砌石护坡等措施进行重点处理。③兴建芦苞新闸和加固西南水闸。芦苞新闸设计分洪最大流量为1200m3/s。对西南水闸进行闸基础固结灌浆处理,加厚水闸胸墙。改建原有涵闸和交通闸共47座,改建和新建防汛公路44km,完善照明、通信系统。北江大堤第3次培修加固工程于1987年10月竣工,并经过1994年6月西江、北江下游50年一遇洪水(1915年以来的第2大洪水)的考验。但北江大堤仍有一些险段未彻底处理,还未达到一级堤防标准,计划用10年时间完善达标加固。北江大堤属广东省水利厅直管工程,设有北江大堤管理处。1987年后改为北江大堤管理局。

|