|

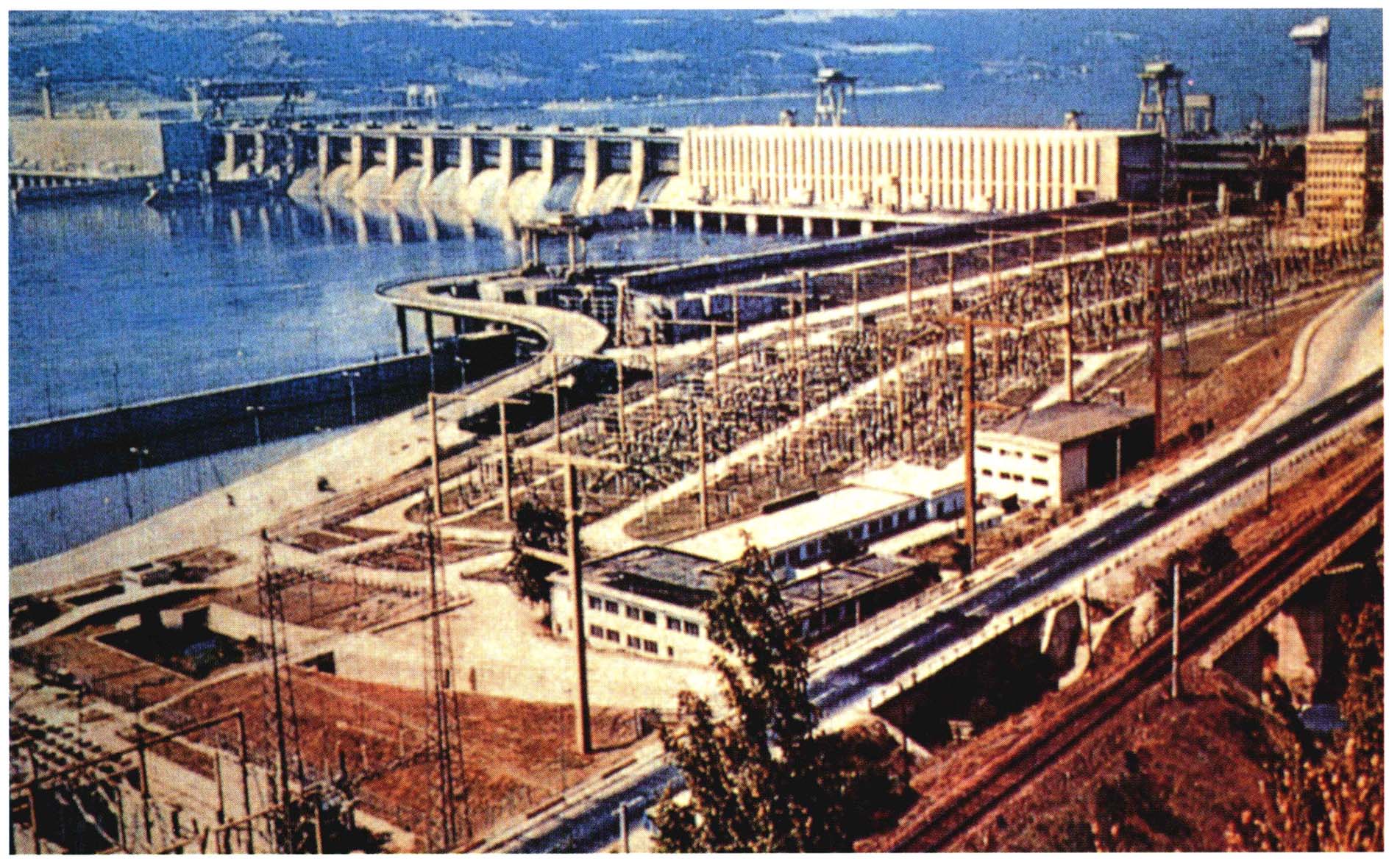

罗马尼亚和南斯拉夫在多瑙河界河段上合建的发电和航运综合利用水利工程(参见彩图Ⅴ—40)。

Ⅴ—40 铁门水利枢纽 萧巨青供稿

铁门水利枢纽坝址距黑海940 km,控制流域面积56万km2。根据140年的水文资料,坝址处最大流量15 900 m3/s(1895年),最小流量1 190 m3/s(1893年),平均流量5 520 m3/s,年输沙量4 000万t。 坝址基岩为震旦纪结晶片岩,岩质坚硬,裂隙中等发育。在下游有小的断裂,并有中生代灰岩、砂岩及泥质页岩出露。

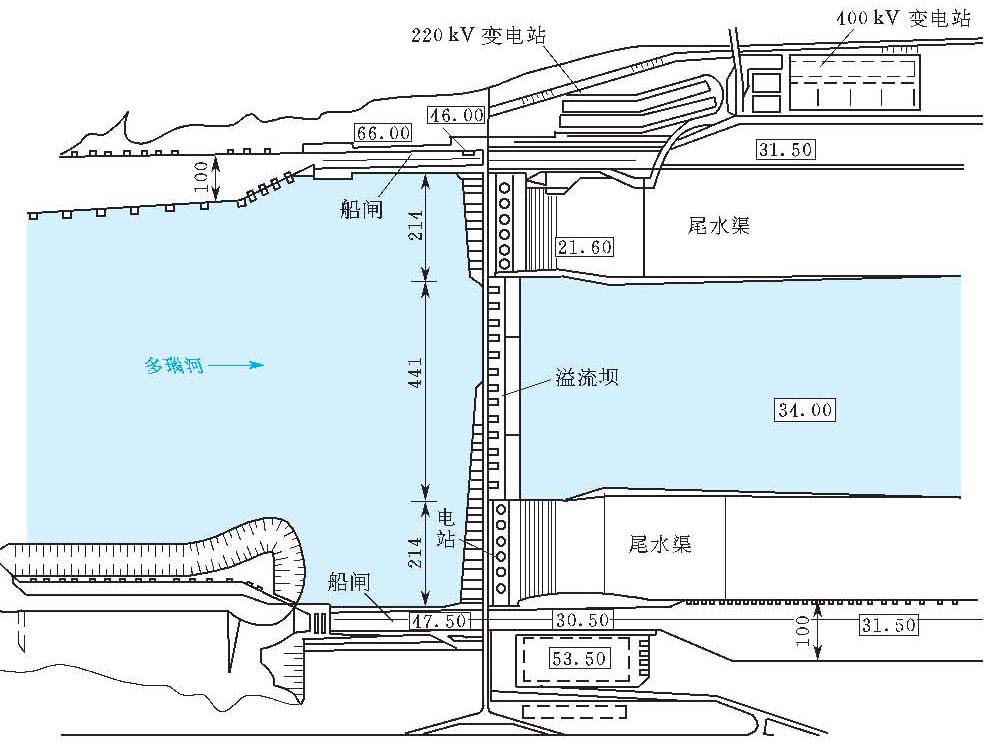

铁门水利枢纽总体布置图(单位:m)

河流宽约1 000 m,枢纽呈对称布置(见图)。两岸各设1座船闸,1座电站,河床中设重力式溢流坝,两岸建副坝。枢纽全长1 100 m。水库总库容25.5亿m3。船闸分两级布置,闸室各长310 m,宽34 m,槛上水深4.5 m,水头34 m。操纵塔高75 m。每一船闸一次可通过用1艘蒸汽拖轮牵引的、由9艘载货量各为1 200 t的驳船组成的船队。过闸时间为90 min,年过船能力5 000万t。建闸前,拖轮拖驳船队通过铁门河段需时120 h,建闸后,因水深增加只需31 h,缩短了3/4的时间。船闸为自动操纵,装有电视和雷达设备。分设于两岸的2座电站厂房内,各安装6台单机容量190 MW的轴流式水轮发电机组。电站总装机容量2.28 GW。两岸设有变电站,以220 kV和400 kV电压同两国的电网连接。南斯拉夫用架空线跨越船闸,罗马尼亚则用电缆在船闸下通过。溢流坝高40 m,长441 m,设14个溢流孔,每孔安装14.5 m×25 m的平面闸门。入库流量较小时,提高库水位,以增大发电水头;入库流量较大时,降低库水位,以减少淹没。 铁门水利枢纽的这种布置方式是为了便于罗、南两国同时在各自领土上施工和管理。同时,流量在两个相隔一定距离的电站间加以分配,上下游的水位差比集中在河流一边的电站的水位差要大,这样每年可增加电能4 000万kW·h。 工程施工分两期导流。第1期围两岸,在左岸围堰内修建1座船闸和1座电站;在右岸围堰内修建另1座船闸、1座电站和3个溢流孔。第2期围住276 m宽的中间河床部分。截流时采用立堵进占结合栈桥平堵的方法,截流流量3 390 m3/s,截流流速7.15 m/s,落差3.72 m,龙口宽60 m,用了3.5 d的时间于1969年8月11日截流成功。1969年8月25日船闸通航,1970年7月20日第1台机组发电,1972年5月竣工,全部工程历时7年零8个多月。工程总造价4亿美元。 铁门水利枢纽的建成,解决了多瑙河航运的困难,降低了运费和缩短了水运时间,年货运量增大至5 000万t。同时充分利用了这一河段的水能资源,每年可发电110亿kW·h。至1976年,工程投资即已全部收回。 1999年10月初,罗马尼亚和南斯拉夫两国签署了一份确保在铁门电站维修方面进一步合作的协议。电站维修后,效率可提高2%,电站的运行寿命可延长30年。电站的维修改造包括转轮更换,发电机更新,控制系统(包括自动装置)、保护设备和励磁系统的现代化。

|